7. �w�\�`�ڊo�@�Î����v�@�y���H�Ɂz

|

| ���[�J�[ | �����N�� | �傫�� | �d�l�E���l |

|---|---|---|---|

|

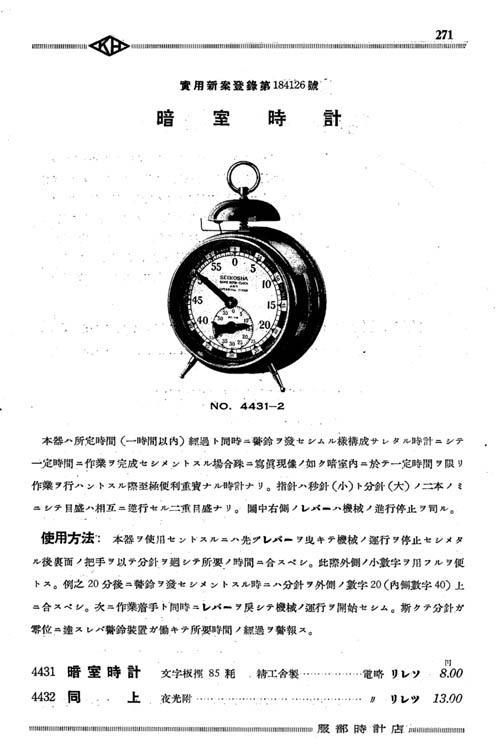

���H�� SEIKOSHA |

���a10�N�� | �ő咼�a12.5 �p | ���������A�X�g�b�v�@�\�t�A �y�C���g�g�A ������������� |

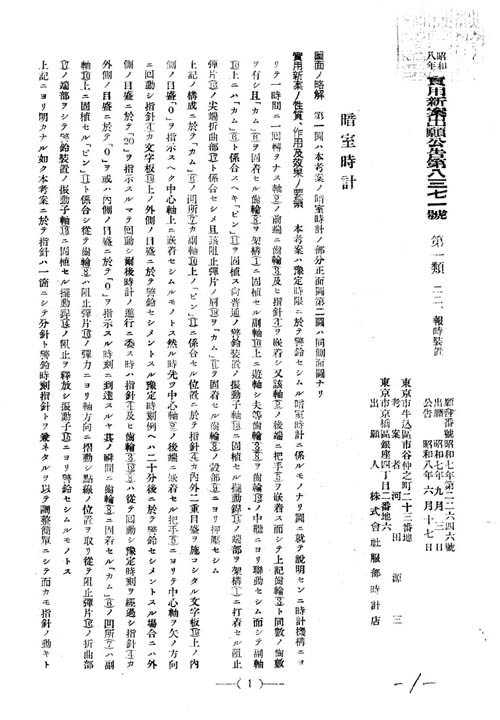

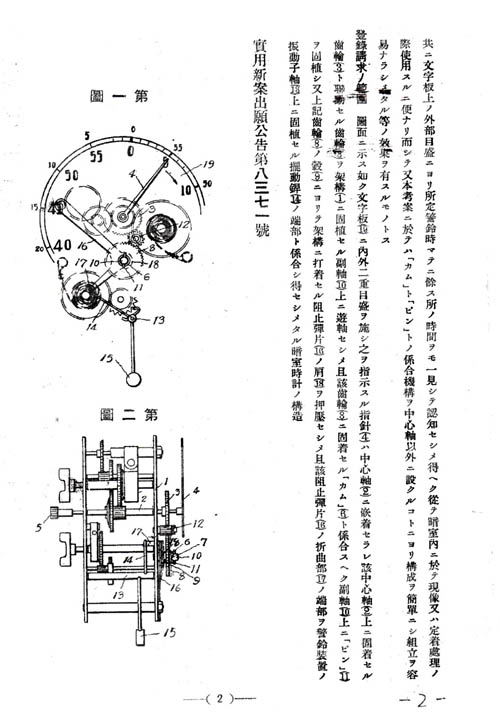

�������v�X�̑��ʊ�B������舵���Ă����u���ꎞ�v�v�̃J�^���O�Ɍf�ڂ���Ă�����̂ł��B ���p�V�ēo�^�@��184126���B

�w�\�ڂł͐����Ȃ��y�C���g�g���̗p�B �j�ƕ����ڐ��ɒ~���h�����h�z����Ă���A�Î����ł�������ǂݎ�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ����u�Î����v�v�ŁA �b�j���g�p���āA�����L����Ǝ��ɂ�����I�����ԊǗ���A�t�B�����A��掆�������̌������ԊǗ��Ȃǂɗ��p�������̂Ǝv���܂��B �ʐ^�ł�������������Ƃ���A�w�\�ڂ��������č�������̂ŁA���j����蕥���A���j�ƕb�j�����̂ɕύX�B �����Ď��v���~�ł���X�g�b�v�@�\�����Ă��܂��B�g�̉E���Ƀj���L�b�ƂłĂ���S�l28���𑀍�ł������ȃ��o�[������ŁA ���o�[���������ɃX���C�h����Ɠ����̋������V�ւɐڐG���Ď��v���~������Ղȍ\���ł��B

�w�\�ڂ̈Î����v�͂���ЂƂ����ŁA���a�R�O�N���A���邢�͂��̏����O�ɃR���i�̋@�B�𗬗p����KH��̈Î����v�ւƃo�g���^�b�`���܂��B

���������

|

�y�C���g�g�@���Ɖ�

|

|

�����̎���

|

�{��͏��莞�ԁi�ꎞ�Ԉȓ��j�o�߂Ɠ����Ɍx������ނ�l�\�����ꂽ�鎞�v�ɂ��� ��莞�Ԃɍ�Ƃ����������߂�Ƃ���ꍇ��Ɏʐ^�����̔@���Î����ɉ����Ĉ�莞�Ԃ������Ƃ��s���Ƃ���ێ��ɕ֗��d�鎞�v�Ȃ�B �w�j�͕b�j�i���j�ƕ��j�i��j�̓��{�݂̂ɂ��Ėڐ��͑��݂ɋt�s�����d�ڐ��Ȃ�B �}���E���̃��o�[�͋@�B�̐i�s��~���i��B

�g�p���@ : �{����g�p����Ƃ���ɂ͐悸���o�[���g���ċ@�B�̉^�s���~�����߂���㗠�ʂ̔c����Ȃĕ��j���ď��p�̎��Ԃɍ��킷�ׂ��B ���ۊO���̏�������p�ӂ��ւƂ��B ��V�Q�O����Ɍx������߂�Ƃ��鎞�ɂ͕��j���O���̐����Q�O�i���������S�O�j��ɍ����ׂ��B ���ɍ�ƒ���Ɠ����Ƀ��o�[��߂��ċ@�B�̉^�s���J�n�����ށB �z���ĕ��j����ʂɒB����Όx�鑕�u�������ď��v���Ԃ̌o�߂��x�B

|

|

�l�Ďҁ@�͓c���O�i���킽�����j1890-1953

�����@�B�Z�t�B

���������܂�B�吳�P�O�N�������v�X����H�ɋZ�t���ɏA�C�B���̌��H�ɖ����������C���Đ����@�B�̋Z�p�J���ɓw�߂��B

��ʌ�1998�w��ʐl�����T�x���甲��

�ގ��i�̍L����

|

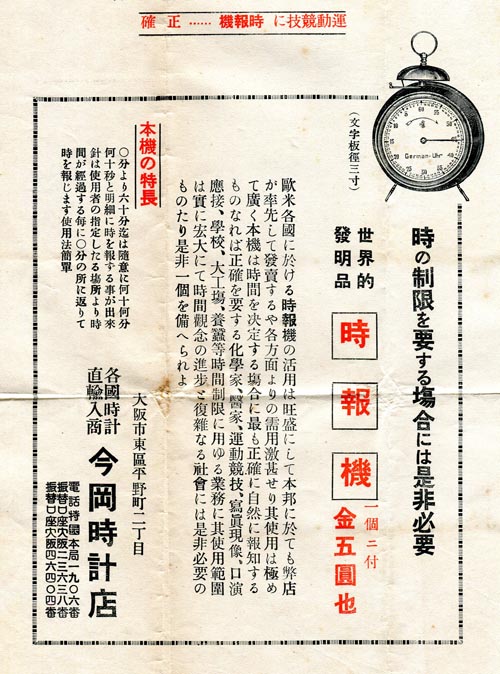

�������v�X�̍L���ł����A���v���̂̓h�C�c���̂悤�ł��B ���̂悤�Ȑ��i����{�ɂȂ����̂�������܂���ˁB

���̐F���w�\��

���H�ɂ̐F���w�\�ڂȂ�Č������Ƃ�����܂��A���ɑ��݂��Ă������Ƃ��ؖ�����L���ł��B �R���b�g�Ȃǂ̐V���i��500�~�ȏ�̒l�i�����Ă���̂ɑ��āA�w�\�ڂ͓����ŗ���ł�390�~�Ƃ����@������̂悤�ȏ�Ԃł��B ���̈Î����v�̂悤�ɁA�F���Ȃ�J���[�q���R�̂悤�ȃw�\�ڂ��o�ꂵ�āA���a�Q�S�`�Q�T�N�����肪�w�\�ڂ̍Ōゾ�����Ǝv���܂��B

|

PR

![]() �O��

�E

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

�E

����

�O��

�E

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

�E

����![]()