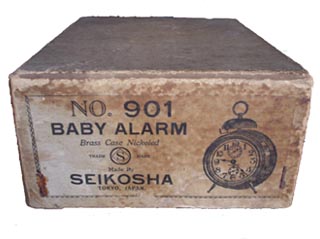

1. BABY ALARM ƒwƒ\Œ`–عٹoپ@پyگ¸چHژةپz

Œ®Sˆَ

|

|

| ƒپپ[ƒJپ[ | گ»‘¢ٹJژn”N | ‘ه‚«‚³ | ژd—lپE”ُچl |

|---|---|---|---|

|

گ¸چHژة SEIKOSHA |

1899(–¾ژ،32)”Nچ | چإ‘ه’¼Œa12.5 ‡p |

–ˆ“ْٹھ‚«پA–عٹo•t گ^èJ“·ƒjƒbƒPƒ‹ƒپƒbƒLکg(Brass Case Nickeled) ژ†گ»•¶ژڑ”آ |

’تڈج¢ƒwƒ\–ع£‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚½–عٹoژŒvپB ٹ|ژŒv‚ةژں‚¢‚إژŒv‚جٹ®گ¬•i‚ئ‚µ‚ؤگ¸چHژة‚جژه—حگ»•i‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚ھ‚±‚ج‹à‘®گ»’uژŒvپi–عٹoژŒvپj‚إ‚·پB

“–ژ‚حٹ|ژŒv‚حچ‚‹‰•i‚¾‚ء‚½‚½‚كچw“ü‚إ‚«‚é‰ئ‚àŒہ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA ƒwƒ\–ع‚إ‚ ‚ê‚خˆہ‰؟‚إ‚ ‚èˆê”ت‰ئ’ë‚إ‚àچw“ü‰آ”\‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپAƒ†ƒ“ƒnƒ“ƒXپuƒxƒrپ[ˆَپv‚ب‚ا‚ج”•—ˆ•i‚ھچ‘“à‚ة—¬’ت‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB چ‘ژY‰»‚جگ¬Œ÷‚ة‚و‚蔕—ˆ•i‚و‚è‚à‚³‚ç‚ةˆہ‰؟‚ئ‚ب‚èپAژŒv•پ‹y‚ج—§–ًژز“I‚ب‘¶چف‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

–¾ژ،ٹْ‚جƒ`ƒ‰ƒV ’†‘؛ژŒv“X |

ژ†‚ج” |

‰و‘œچ¶‚حپAگأ‰ھŒ§ٹ|گى‚ج’†‘؛ژŒv“X‚ج–¾ژ،ٹْ‚جƒ`ƒ‰ƒV‚جˆê•”‚إ‚·پB

‚±‚ê‚ًŒ©‚é‚ئƒwƒ\–ع‚ئ‚حپAپuن`Œ`–عٹo•t’uژŒvپv‚ج—ھ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB

پuن`Œ`پv‚ئ‚¢‚¤Œؤ‚ر•û‚حپAگlٹش‚جڈoن`‚ةژ—‚ؤ‚¢‚é‚©‚炾‚ئ‚©پA‚ ‚é‚ة‚حگج‚ج‹›‰®‚³‚ٌ‚ة”„‚ء‚ؤ‚¢‚½پuƒCƒi‚جن`پv

‚ةژ—‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

ٹ|ژŒv‚ئ”نٹr‚µ‚ؤپA‘¤‚ج‹à‘®”آ‚جƒvƒŒƒXگ¬Œ`‚âƒپƒbƒLپA‚ـ‚½ƒqƒQƒ[ƒ“ƒ}ƒC‚ھ•K—v‚ة‚ب‚é‚ب‚اٹô‚آ‚©‚ج‹Zڈp“I‚ب–â‘è‚ھ

‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA”نٹr“I’Zٹْٹش‚إ‹Zڈp“I‚بچ¢“ï‚حچژ•‚³‚ê‚ؤ–¾ژ،‚R‚Q”Nچ ‚ةچ‘ژYڈ‰‚جƒwƒ\–ع‚ھ••”ژŒv“X‚©‚ç””„‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

پi’چ: گ»‘¢ٹJژnژٹْ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAگ¸چHژةƒJƒ^ƒچƒOپuٹ|ژŒvپE’uژŒvNo.59پv12”N7Œژ‚ة‚ح–¾ژ،33”Nگ»‘¢ٹJژn‚ئ‚ ‚èپAڈ”گà‚ ‚è‚ـ‚·پBپj

•¶ژڑ”آ‚حژ†گ»پA‚±‚ê‚حˆسٹO‚ة—D‚ꕨ‚إ‹à‘®گ»•¶ژڑ”آ‚ج‚و‚¤‚ةŒأ‚‚ب‚ء‚ؤƒyƒCƒ“ƒg‚ھƒ{ƒچƒ{ƒچ‚ح‚°—ژ‚؟‚邱‚ئ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

Œo”N•د‰»‚إ’ƒگF‚ء‚غ‚•دگF‚µ‚ـ‚·‚ھگ^‚ء”’‚و‚è‹t‚ة‚¢‚¢گFچ‡‚¢‚ةٹ´‚¶‚ç‚ê‚ـ‚·پB

ڈ؛کaڈ‰ٹْ‚ـ‚إ‚ج’·‚¢ٹشچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپAŒ©‚½–ع‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚اˆêڈڈ‚إ‚·‚ھژي—ق‚ھ‚½‚‚³‚ٌ‚ ‚è‚ـ‚·پB

ژ‘م‚ة‚و‚è‘ه‚«‚ˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é•”•ھ‚حƒSƒgƒNپi‹@ٹB‚ئ•¶ژڑ”آ‚ً‚ئ‚è‚آ‚¯‚é‘نپj‚إپAڈ‰ٹْ‚ج‚à‚ج‚ح’’‘¢‚إ‚·‚ھپA’†Œمٹْ‚ة‚ب‚é‚ئ“S”آ‚ًƒvƒŒƒX‚µ‚½‚à‚ج‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

ڈ‰ٹْ‚ة’’‘¢‚جƒSƒgƒN‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ح’†چ‘‚ض—Aڈo‚·‚éچغ‚ة“¯‚¶ژŒv‚إ‚à–ع•û‚جڈd‚¢•û‚ھ”„‚ꂽ‚½‚ك‚ةپA‚ي‚´‚ي‚´ڈd‚‚µ‚½‚ئ‚ج

کb‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

•¶ژڑ”آ‚ج12ژ‰؛‚جگj‚ح–عٹo‚جƒxƒ‹‚ًƒZƒbƒg‚·‚éژٹش‚ًژ¦‚µپA6ژڈم‚حڈ¬•bگj‚إ‚·پB

•¶ژڑ”آ’†‰›•t‹ك‚ة‚ ‚éƒgƒŒپ[ƒhƒ}پ[ƒN‚ح‰؛‚ج‚و‚¤‚ة‚Qژي—ق‚ ‚èپA•پ’ت‚جƒwƒ\–ع‚ئ—ُ‰؟”إ‚جƒwƒ\–ع‚ئ‚¢‚¤ˆت’u•t‚¯‚إ”ج”„‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤

‚إ‚·پB

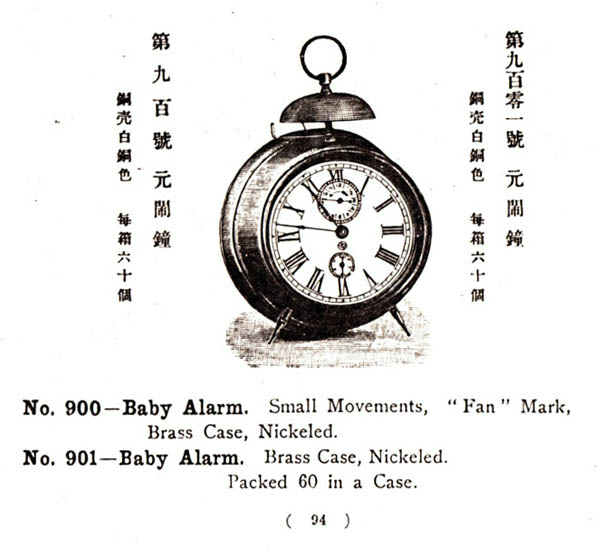

Œ®Sˆَ‚ئگîˆَپi—ُ‰؟”إپj

گîˆَ‚حپA—Aڈo—pƒJƒ^ƒچƒO‚إ‚ح"Fan" Mark‚ئ•\Œ»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ٹOŒ©“I‚ب“ء’¥‚ح— ٹW‚ھگ^èJ‚إ‚ب‚“Sگ»‚إƒRƒXƒgƒ_ƒEƒ“‚³‚êپAŒ®‚à‘½‚‚ح“Sگ»پB ’†گg‚ج‹@ٹB‚حŒ®‚rˆَƒwƒ\–ع‚و‚èڈ¬‚³‚ب‹@ٹBپiSmall Movementپj‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

No.901 Œ®‚rˆَ

No. 900 گîˆَ |

گ¸چHژةپ@‘هگ³5”NƒJƒ^ƒچƒO‚و‚è |

|

’؟•iŒnپ@’¤“·

|

ژQچlژتگ^پB‚ب‚ٌ‚ئپA’¤“·‚إ‚·پB “–ژ‚جƒJƒ^ƒچƒO‚âچLچگŒn‚جژ‘—؟‚إٹm”F‚إ‚«‚¸پAژہ•¨‚à‚±‚êˆê‚آ‚µ‚©Œ©‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA •ت‚جگ»•i‚ج‚à‚ج‚ً‘gچ‡‚ي‚¹‚½ٹ´‚¶‚ح‚ب‚¢‚½‚كپA‚±‚¤‚¢‚¤‚à‚ج‚à‘¶چف‚µ‚½‚ج‚¾‚낤‚ئگ„‘ھ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ژ‘م‚حڈ؛کaˆêŒ…‘م‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

گîˆَ

|

|

|

|

|

|

|

—ُ‰؟”إ‚إ‚·‚ھپAڈ¤•W‚ھگîˆَ‚إ‚ب‚ƒcƒoƒپˆَ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ƒcƒoƒپˆَ‚حژŒv–{‘ج‚إ‚ح‚ب‚پAژŒv•t‘®•i‹y‘´ٹe•”‚ئ‚µ‚ؤڈ¤•W“oک^‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚·پB

‘g—§‚ؤ•—Œi

|

|

PR

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

پE

ژں•إ![]()

ˆَڈ¤•W

ˆَڈ¤•W