21. 小角丸(座敷時計) 【精工舎】

|

|

|

|

|

|

| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 仕様・備考 |

|---|---|---|---|

|

精工舎 (東京市本所区柳島町) |

震災前末期 |

焼エトウ五吋半 丈一尺五寸 |

木地塗、 拾日巻、交函付、三十分打 |

大正時代の小角丸、座敷時計です。 箱の裏に意匠登録 第10406号の焼印があり、第10406号は第三類 掛時計で服部金太郎氏が大正3年8月31日に出願し、 大正3年10月21日に登録されていますので、発売開始はこの頃と考えられます。 文字板は裏には昭和5年と1932年(昭和7年)の修理履歴が刻まれています。

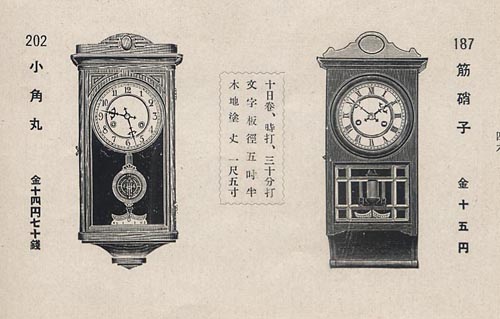

小型の座敷時計は明治末に十日巻時打三十分打の「筋硝子」「ミラン」「星硝子」「小角丸」等が製品化され、

大正12年には、「井筒」「筋柱」「さつき」「ひかり」「かすみ」「小角丸」「コロンボ」「筋硝子」「ライン」とたくさんの製品をもつシリーズとなりました。

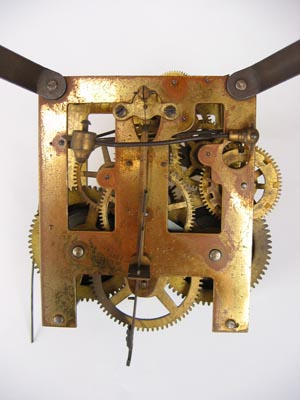

機械はカタログでは明治44年〜大正2年までは十五日巻となっていて、大正5年から12年の関東大震災までは拾日巻となっていますが、

同じ機械と思われます。(大正3〜4年は未確認)

震災後大正末期に八日巻きの五吋文字板スリゲル1号〜13号が登場し、

昭和になると香箱入り十五日巻は銀色文字板五吋半として化粧直しし箱のデザインも変更された新シリーズの

「筋硝子」「小角丸」「コロンボ」「かすみ」「筋柱」「さつき」「井筒」へと進化をとげます。

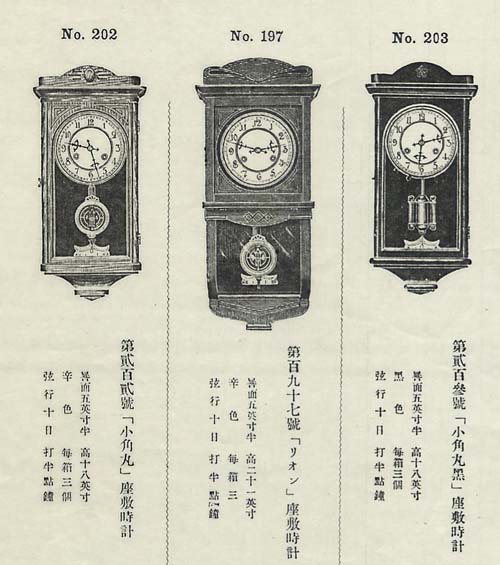

カタログに見る小角丸の変化

|

|

|

カタログの図版年代が正しければ震災前型小角丸の飾鋲は丸型が前〜後期でエンゼル型が末期になります。 但し、図版が本当に時代を反映してるかは未確認。

十五日巻座敷時計機械

表文字板側 |

裏 |

PR

![]() 前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

25

/

26

/

27

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

・

次頁![]()