13. 街路用時計の絵葉書

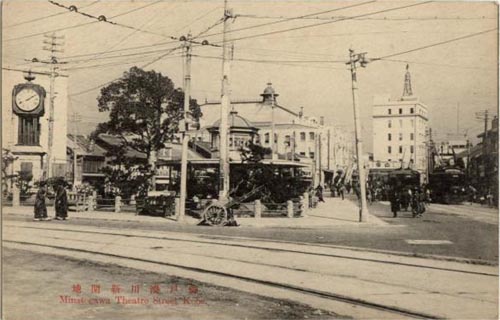

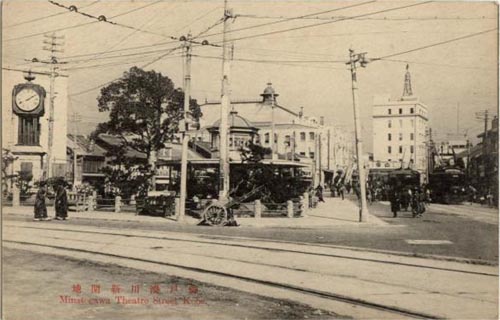

絵ハガキ「神戸湊川神社表門通」明治後期、神戸

「Minatogawa, Kobe 神戸湊川神社表門通」

明治後期

|

米国などにはStreet Clocksという、大きな街路時計があった事はカタログや写真などで知っていましたが、

日本にそういうものが使われた風景が有った事をこの絵葉書を見るまでは知りませんでした。

日本のような狭い街角には似つかわしくないと思っていた街路用時計が、それもコピーで有っても国産で存在使用されていた事は

とても新鮮な驚きと発見です。

ハイカラな都会の神戸にはお似合いの時計かと思いますが、意外や?バックが神社です・・・

いかにも日本的な風景にミスマッチしたような不思議な光景です。

絵葉書の場所の現在の写真を頂きましたので比べてみてください。街路用時計が立っていた場所は今は道路のようです。

「Side Street of Nanko Shrine, Kobe. 神戸楠公前」

彩色絵葉書 大正

|

こちらの絵葉書は神社を背にしてその門前街の様子を写しています。

賑やかな旗の立つ芝居小屋?の道路の向かい右手前に大街路時計が見えます。

カラーフィルムの無い時代に臨場感を出す為、手彩色で白黒写真に色を付けて印刷しています。

この彩色はかなりいいかげんに想像で付けたものが多く、この時計の赤い色も土台から赤く塗って有りますので、

ホントに赤かったのかどうかは疑問です。よく見ると文字板に紙がはって有りますので故障修繕中なのかもしれませんね?

外でこのような大時計を動かすには過酷なメンテが必要だったのでしょうね。

STREET CLOCKS

米アンソニアの1880年代のカタログより

|

国産街路用時計のあらまし

この鋳鉄製街路用時計は明治36年大阪天王寺で開催された「第五回内国勧業博覧会」の展示に使われ、

この時計の本邦の嚆矢であり博覧会では受賞された事が書かれています。

また「第五回内国勧業博覧会審査報告」(明治36年)は「大阪府の堀米吉出品に係る街路大時計は其構造宜しきを得たり。」

と賞賛しています。

アメリカ製のコピーとはいえ一時計卸商がそれを作り上げた事は驚きものです。

博覧会では機械内部が見やすいように時計に並んで屋根つきの硝子ケースに入れられていますが、実際に建設する時は機械は

下部基台の中におさめられます。どの位普及したのでしょうか?

明治41年の大阪、堀米商舗カタログより

|

絵ハガキ「神戸湊川三角公園附近」大正期 ?、神戸

「Minatogawa Shinkaichi Kobe 神戸湊川三角公園附近」

大正期 ?、神戸

|

「Minatogawa Shinkaichi Kobe 神戸湊川新開地」

大正期 ?、神戸

|

こちらも、神戸湊川の街路用時計です。

置時計にこんな形のものがあったような・・・。

「新開地」とありますので、時代は大正かと思いベンチに書いてある川上洋服店などいろいろ探ったのですが、

設置された時代ははっきりとわかりません。

この時計も昭和20年の空襲でなくなってしまったのでしょうか?

PR

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

・

次頁

![]() 前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

・

次頁

前頁

・

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

18

/

19

/

20

/

21

/

22

/

23

/

24

/

・

次頁![]()