8. No.172 角形定規時計 【精工舎】

|

写真提供 : ERICさん

| メーカー | 製造年代 | 大きさ | 主な仕様 |

|---|---|---|---|

| 精工舎 (東京市本所区柳島町) |

昭和初期 |

高さ 161cm 幅 46cm 奥行き 21cm |

八日巻二本分銅引、 セコンド付、 打方ナシ、 銀色文字板径十吋、 木地塗 |

精工舎の定規時計は、時計屋さんの看板時計といえるものです。 「定規」は、物事のもとになるめやす、手本、などの意味がありますので、標準時計ということでしょう。

昭和初期のカタログを見ると、No.172角形定規時計、No.175置定規時計(床置きタイプ)、No.170前板定規時計、 No.171前硝子定規時計の四種類があります。 いずれも、機械は時方のみ(Time Only)で打方は有りません。二つの分銅は時方です。 当時の値段は卸値で一個51円、これは一般的なスリゲル掛時計が10個買えた値段です。

エリックさんが入手されたときは、分銅と振子が欠品していて、代替の振子と分銅はなんと靴下に小銭(笑)を入れて動かしていた そうですが、アメリカの部品屋さんからちょうど良い振子と分銅を取り寄せ、今はご覧のように見事復活しています。 「とにかく正確に時間を刻むのがびっくり」だそうです。

昭和8年5月精工舎カタログより

|

製造時期による違い

この時計は昭和40年代まで作られていたと思われ、製造時期によって文字板や細部が異なります。 昭和初期と昭和30年代製造と思われる製品の情報を提供いただきましたので、違いを見てください。

写真提供と考察 : チーちゃんのご主人

全体像

|

分銅の吊り紐を除いてオリジナル。ガラスもオリジナルと考えられるがカタログのようなSEIKOSHAのロゴは見られない。 この時計は昭和40年代まで作られていたと思われ、製造時期によって文字板や細部が異なる。

|

昭和30年代の購入を示す記入があり戦後製造と推定(後期型)。画像は床に寝ている状態。

文字板

|

|

一番大きな違いは文字板で、後期型は文字板の縁がメッキ仕様になっている。数字のフォントも若干異なる。 また側面の点検窓も嵌め込みではなく蝶番で開閉式になっている。

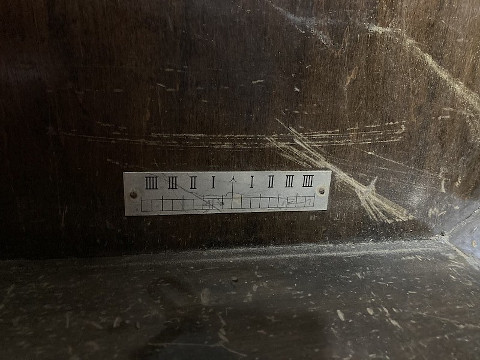

ビートスケール

|

|

ビートスケールも異なる。なお、初期型のものは同時代の171前硝子定規時計と同じもの。

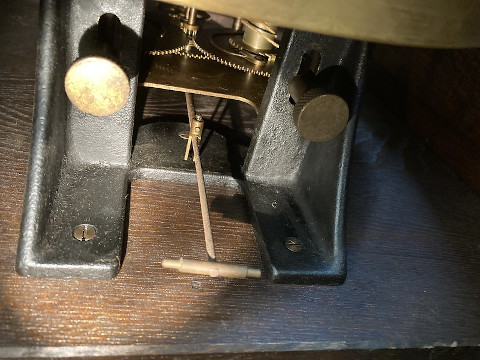

アンクル竿

|

|

機械の構造は初期型と後期型で違いはないが、アンクル竿の先端形状に違いがある。 後期型は輪の状態で振り竿を支えているので、振り竿をまず外してアンクル竿から抜かないと機械を取り出すことができない。

振り子と分銅

|

後期型は分銅もメッキ仕様になり、振り子とともに金属部分が全体的に銀色で統一されている。

大正期の定規時計

定規時計は、大正5年のカタログに次のような説明があります。

「定規時計は器械の構造堅牢にして分銅引なるを以て時間の正確を期する諸官衙、銀行会社、大商店及、時計店等の御備付に適し候」

当初、二本分銅引だけでしたが、大正10〜12年のカタログには一本分銅特製機械が加わっており、

その後また二本分銅のみになったようです。

定規時計は、精度をだすために振り玉を重たくし振り竿も長くしています。

従って大きな動力、重たい分銅が必要となります。

1つの重たい分銅で動力を伝えようとすると吊るす紐と2番車のカナとホゾ1箇所に力が掛かり過ぎます。

二本分銅はこれを避けるために動力を分散し2つの分銅の歯車が1つの2番車のカナに力を伝える構造にしていると考えられます。

|

|

|

|