3. �}�O�i�[�d�����v�@���a31�N�@�ʏ��Y�Ƒ�b���

|

|

|

|

|

|

| ���[�J�[ | �����N�� | �傫�� | �d�l�E���l |

|---|---|---|---|

| �}�O�i�[�d�����v������Ёi���É��j | ���a31�N3�� | �S��37cm�A��24�p�A�A���~8�D��F�y�C���g������ | �ړ_���A�P��d�r��ʼnғ��A�ŕ��Ȃ��A�F�ʔ��i�тႭ�낭�j |

�w�̃��x�����L��̂ł��B �O�ł̃}�z�K�j�[�F�̈�N�قǑO�̐��i�ƍl�����܂��̂ŁA�Ⴂ�𒆐S�ɐ������܂��B

�ʏ��Y�Ƒ�b���

�w�̃��x���i�ʐ^5�j�ɂ͈ȉ��̋L�ڂ�����܂�

- �ʏ��Y�Ƒ�b���

- �����@�}�O�i�[�d�����v

- �����@No.204316

- ���o�@No.398508�E400101

- �ӓo�@No.1249�E12050

- ���������ɂȂ�l�㉺�Ƃ����S�Ɏ��t���Ă��������B

- ���d�r�͊��S�ڐG����l�Ɍ䒍�Ӊ������B

- ���Ԃ̒����͐U�q�̏d��ʼn������ĉ������B

- �ړ�����ꍇ�͕K���U�Ƃ��Œ肵�ĉ������B

- �j�͋t�ɉĂ������x������܂���B

- �������@�}�O�i�[���v�������

- �����E��O��

- TEL 32 4597�`8

- �������i�̐Ԉ�@31.3.24

���a31�N3��24���ɎГ��̏o�����ɍ��i�����̂ł��邱�Ƃ��킩��܂��B �d�b�͓�ł��I

�O���i�̈Ⴂ

�f�U�C���͓����ŁA�F�͐��F���ۂ��������锒�̒P�F�ł��B ���������t����x�[�X�̔̐茇�����傫���`��ł��B

��F�����̓A���~�ł��邱�Ƃ͋��ʂł����Â��Ă��܂��B

- �F�͋�F�d�グ�ŃC���f�b�N�X��������

- ���W�}�[�N�̏�ɁAREG. TRADE MARK �̕�������

- �Z�����ɁAMADE BY "MAGNER" NAGOYA, JAPAN. �Ƃ���

�@�B�̈Ⴂ

|

|

|

|

|

|

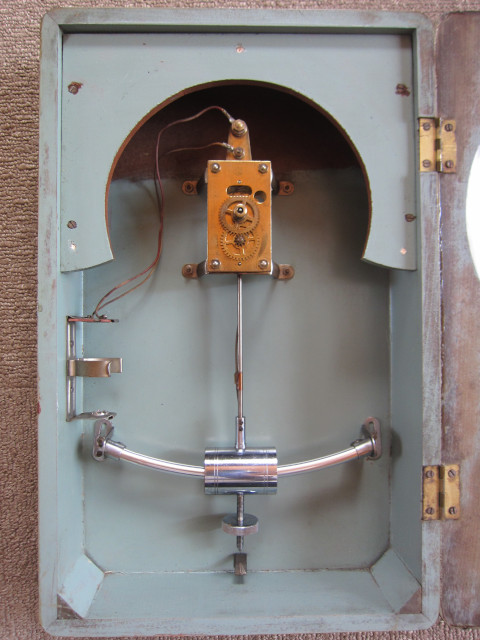

�d�r�̃}�C�i�X�̃��[�h���̌����_���v���X���i�U��y���Œ�l�W�j�̒����ɂ���܂�������͂����������Ƃł͂Ȃ��ł��B �v��̈�Ԃ̈Ⴂ�́A����܂Ƌt�]�~�������ɂ��邱�Ƃł��B�i�ʐ^9,10�j �ʐ^10���킩��₷���ł����A����܂̈ʒu��p�x�����̓l�W��{�����ł��̂ŁA�̂��̂����̒��������ƂȂ��ē����̐v�͌������ꂽ�悤�Ɏv���܂��B

�}�O�i�[�@�B�����̃C���n

���̌̂͌��\�g�����܂ꂽ�����ɂ��������Ȓ������{����čŏI�I�ɏC����f�O���ꂽ��Ԃ������̂ŁA ���i�S�_�`�F�b�N�ƌ����E���H�A�Ē����Ɖ������y���܂��Ă���܂����B �ȉ��́A���̌o������w�u�}�O�i�[�̃C���n�v�ł��B

- ��ԑ厖�Ȃ��ƁA�e�X�g�p�̓d�r�͐V�i���g��

- �U�q�̐��퓮����m�F��ɁA����܁E�t�]�~�̒������s��

- �U��y���̌Œ�ʒu�̏㉺���~���̈Ⴂ�ɂ��덷�͑傫��

�u�U�q���v�̓����̒����́A�U��ʂ̏㉺�ɂ���A���̎��v�������N���N���Ƃ܂킵�ď㉺�ɒ�����������낤�v �Ǝv�������ł����}�O�i�[�N�͂�����ƈႢ�܂��̂ŏ�L�̎O�_�͓D���ɂ͂܂�Ȃ��C���n�ł��B

�P.�@�d�r�������1.5v�łĂ��Ȃ��Ƌɒ[�ɐi�݂܂��B �d�r������ĐU�藎���i�U�q�̐U�ꕝ�������Ȃ�j���ۂ��łĂ��j����͐��퓮�삵�܂��̂ŁA �N�I�[�c�̂悤�ɓd�r���I������玞�v�͎~�܂�Ǝv�������ԈႢ�ł��B �}�O�i�[�͓d�r�����Ƌ}�ɐi�݂����܂��B ���Ód�r���g���ƍŏ��̉������͂����Ɠ����Ă����̂ɁA�˔@�����20�����i�ނ悤�ɂȂ����I ����ȃ~�X�e���[�ɑ������āA�U�q���㉺������܂��ē_��������Ɖ��x����������D���ɂ͂܂�܂��B

�Q.�@�}�O�i�[�N�ɂ͉��ɃK���M���܂����������Ȃ��Ă��U�q�͌��C�ɃV���J�V���J�����Ƃ�������������܂��B ����Ă܂��U�q�̓�����m�F������ɁA���̒i�K�Ƃ��đ���܁A�t�]�~�̒���������Đj�������������Ă������ƂɂȂ�܂��B �ǂ̂悤�ɒ������ׂ������œ`���邱�Ƃ͓���̂ŏȗ����܂����A ���܂������ł��Ă��Ȃ��ƁA���܂ɐj�𑗂�Ȃ��A�U�q�͓����Ă���̂ɂ��̊Ԃɂ��j���~�܂��Ă���A �b�j�̓������M�N�V���N���Ă��Đi�ޑO�ɂ�����ƃo�b�N���Ă���悤�ɂ�������A�Ƃ������Ǐł܂��B

�R.�@�ܗނ̒����������肾�A�ł����̒����œ����̒�����������Ȃ��B����ȏꍇ�́A �U��y���̂˂��~�ߌŒ�̈ʒu�����Ă݂Ă��������B �˂��~�߂̌����傫���̂ŌŒ�ʒu���㉺�ɐ��~�������܂����A �A���N�������̐ړ_���o�[�Ƒ��܂��Ă��̈ʒu�����x�Ɍ��\�e�����y�ڂ��܂��B

���܂��ł��B �b�j�̉^�j�͈�b�ɋ߂����ǁA��b�X�e�b�v�ł͂Ȃ���ł��B ���̓_�������̎v�����݂ɂȂ���܂��̂ŁA�����ӂ��B